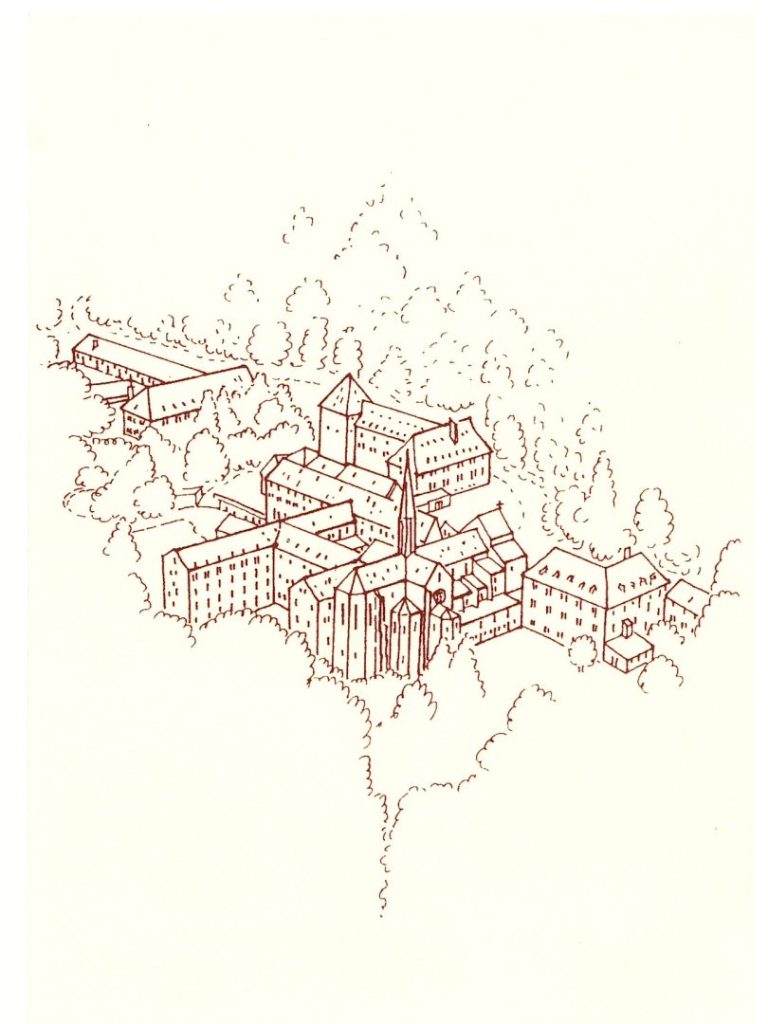

L'abbaye

Le fondateur

La Pierre-qui-Vire. Avant d’être le nom d’un monastère depuis 1850, c’est un lieu-dit d’accès difficile, sans âme qui vive, au confluent d’un torrent et d’un modeste ru. Seules l’indiquent deux larges pierres plates, comme posées l’une sur l’autre, où l’imagination des hommes a vu un « dolmen ».

C’est en ce lieu de silence qu’arrive le Père Muard pour donner corps à son projet de vie communautaire et retirée. Né en 1809 dans le Tonnerrois, Jean-Baptiste Muard a connu les soubresauts politiques du premier XIXe siècle en France. Lui-même suit un parcours rapide, surprenant, mais tout aimanté par une visée religieuse précise : le désir de rendre au peuple la foi chrétienne. Il devient prêtre en 1834 pour le diocèse de Sens-Auxerre, d’abord curé à la campagne, puis en ville, à Avallon. Aidé de quelques prêtres qu’il rassemble dans ce qui reste de l’abbaye de Pontigny, il semble avoir trouvé son lieu et sa manière : les « prêtres auxiliaires » de Pontigny rayonneront pour lutter contre l’incrédulité qui gagne les campagnes.

Mais l’abbé Muard veut aller plus loin. Pour lui, les témoins de l’Évangile gagneraient beaucoup à vivre plus simplement, à travailler pour gagner leur vie, à fuir toute carrière. La Pierre-qui-Vire va naître de cette idée. Prudemment. Enquêtes, voyages, retraites s’enchaînent. Au cours d’un voyage à Rome et Subiaco, il découvre la Règle de saint Benoît. Elle parle de prière, de retrait silencieux, de pauvreté et de travail manuel, de vie fraternelle et d’accueil : il l’adopte pour son projet.

Après un temps de formation au noviciat du monastère cistercien d’Aiguebelle, dont il adopte, plus que des coutumes, un esprit, le père Muard et ses quatre premiers compagnons commencent le 2 juillet 1850 leur « vie pauvre, humble et mortifiée », selon le programme du fondateur.

Notre histoire

Une première époque, difficile, s’étend de la fondation par le père Muard jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Après la mort prématurée du fondateur (1854), la communauté se joint à une Congrégation bénédictine italienne, la Congrégation cassinaise de la primitive observance, dont elle reçoit une tradition monastique ancienne, tout en conservant son souci de pénitence et d’austérité, ainsi que son zèle missionnaire.

Les expulsions des religieux en 1880, et surtout en 1903, provoquent des exils éprouvants pour la communauté. De 1903 à 1921, la Pierre-qui-Vire est privée de ses moines, qui se sont réfugiés à Kain-la-Tombe, en Belgique.

Après presque vingt ans d’absence, la communauté rentre à la Pierre-qui-Vire. S’ouvre une seconde période où prévaut de plus en plus l’identité bénédictine. Les frères cherchent des formes monastiques à l’intuition missionnaire du père Muard.

Les années 1940-60 sont l’époque des fondations de monastères au loin (au Vietnam d’abord, puis au Cambodge, à Madagascar et au Congo Brazzaville). Sur place, à la Pierre-qui-Vire, construction d’une vaste hôtellerie pour partager avec beaucoup la grâce monastique : d’abord conçue pour les hommes seuls et spécialement les prêtres, elle s’ouvre peu à peu aux femmes et aux familles.

À côté de la vie liturgique, l’accent est mis sur l’oraison mentale et la prière silencieuse continuelle. Au même moment, de graves difficultés financières conduisent la communauté à valoriser au maximum le travail : ferme, imprimerie, éditions Zodiaque, permettent de retrouver l’équilibre de l’économie et, tout autant, un élan spirituel.

Le monastère enfin, ne demeure pas étranger à la vie ecclésiale dont les formes se dessinent au retour de la Deuxième Guerre mondiale : mouvements liturgique et biblique ; redécouverte des sources anciennes de la théologie, en particulier monastique ; essais missionnaires et pastoraux.

Une troisième période commence après le concile Vatican II, durant laquelle la communauté trouve peu à peu ses marques, en lien avec l’ordre monastique tout entier. Elle adapte sa liturgie selon la constitution Sacrosanctum Concilium, développe de nouvelles manières de vivre la vie fraternelle, renouvelle ses références théologiques et spirituelles, s’ouvre à l’œcuménisme et au dialogue interreligieux.

La ferme

Dans les années 1930, la communauté n’avait pas d’activité économique importante. La mise en vente de la ferme mitoyenne du monastère fut une opportunité pour permettre d’assurer la subsistance de la communauté. Après une tentative sans lendemain de culture de germes de pomme de terre, la ferme prit une forme plus classique d’élevage de vaches laitières.

Au début des années 1960, il fallait accroître les rendements. Des essais à base de produits chimiques fertilisants ayant détérioré la santé du troupeau, il fut décidé en 1969 de basculer vers l’agriculture biologique. La ferme fut la première de Bourgogne à faire ce choix.

En 1987, les moines confient la gestion de la ferme à un couple d’agriculteurs. Depuis lors, la modernisation se poursuit : installation d’une unité de méthanisation, d’une grange thermovoltaïque pour le séchage du foin, de panneaux solaires…

La production laitière de la ferme est principalement transformée (fromages, yaourts).

Nous soutenir

La communauté peut recevoir des dons ouvrant droit à reçu fiscal, par l’intermédiaire de la Fondation des Monastères.

Nous acceptons également les offrandes de messe.